Peintre et commissaire d’une exposition qui lui était dédiée : Kirchner × Kirchner explore deux visages d’un des maîtres de l’expressionnisme.

Du groupe expressionniste Die Brücke (fondé en 1905, avec Erich Heckel, Fritz Bleyl et Karl Schmidt-Rottluff), désireux de faire voler en éclats les conventions, au second souffle de Davos, dès 1917 : cette présentation de quelque 65 oeuvres réalisées entre 1908 et 1933 embrasse toute la trajectoire d’Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938). Elle reprend en partie celle de 1933, présentée à la Kunsthalle Bern, plus vaste rétrospective du vivant du peintre, dont il avait assuré le commissariat – chose rare à l’époque – avec Max Huggler, le directeur de l’institution. Le visiteur découvre ainsi l’idée que Kirchner se faisait de lui-même, se mettant véritablement en scène à travers un accrochage métamorphosé en expérience spatiale et sensorielle : « La rétrospective de 1933 était bien plus qu’une exposition, c’était un manifeste artistique. Elle condensait la lutte de Kirchner pour trouver son propre langage visuel », résume Nadine Franci, la commissaire d’une exposition organisée thématiquement. Si l’événement de cette affaire est la réunion, après 92 ans de séparation, de deux toiles monumentales jumelles d’un mètre soixante-dix par quatre – Dimanche des paysans de montagne (1923-24 / 1926) et Dimanche dans les Alpes. Scène à la fontaine (1923-1924 / vers 1929) –, l’intérêt majeur du parcours est néanmoins de dresser des passerelles entre les débuts « sauvages » et l’oeuvre tardif, marqué par l’expérience traumatique de la guerre.

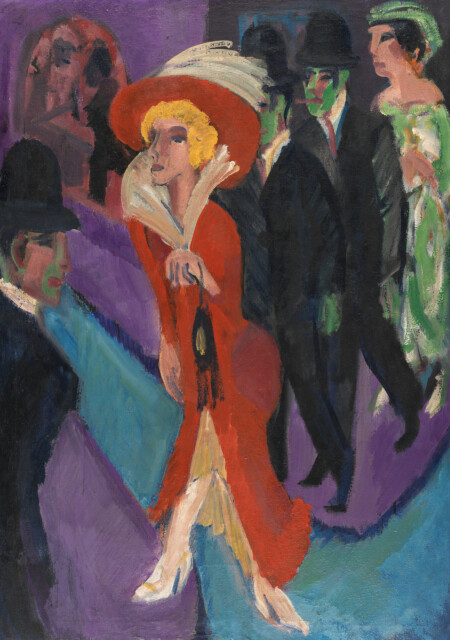

On demeure scotchés face à Rue avec une cocotte rouge (1914 / 25) montrant, à la fois, la pulsation vitale vaine de Berlin et la déshumanisation de l’existence urbaine, rappelant les écrits de Georg Simmel : le manteau rouge entrouvert de la demi-mondaine aimante les regards d’hommes (concupiscents) et d’une bourgeoise (réprobatrice), tous exsudant la solitude. Plus tard, à Davos, Kirchner a retravaillé l’oeuvre, lui donnant son aspect définitif : recouvrant les coups de pinceau nerveux originels et rendant les corps moins anguleux, il a tenté de réduire la charge érotique de la composition, montrant par là même certains traits de son évolution plastique. Si les toiles des débuts sont bien connues (comme Femme nue se peignant, 1913) et illustrent la volonté de montrer la vérité du corps en couleurs éclatantes, les tableaux plus tardifs, longtemps mésestimés, méritent d’être redécouverts, à l’image du surprenant Fleurs des champs et chat (1931 / 32). Cette nature morte aux teintes vives flirtant avec l’abstraction, inspirée des tapis orientaux dont l’artiste aimait s’entourer, séduit et dialogue étonnamment – notamment dans le travail des pigments – avec ses travaux expressionnistes emblématiques.

Au Kunstmuseum Bern jusqu’au 11 janvier 2026

kunstmuseumbern.ch

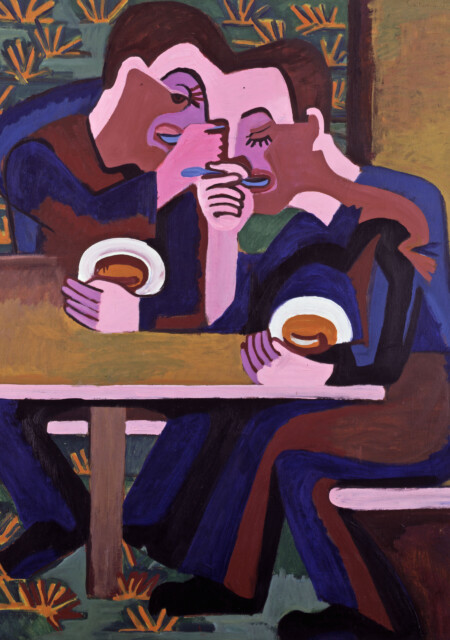

![Ernst Ludwig Kirchner

Farbentanz I [Entwurf für Essen], 1932, Museum Folkwang, Essen, erworben 1968

mit Unterstützung des Folkwang-

Museumsvereins und der Alfred und Cläre

Pott-Stiftung

© Museum Folkwang Essen / ARTOTHEK](https://www.poly.fr/wp-content/uploads/cache/2025/09/14-pressebild-kirchnerxkirchner-scaled/1169213512.jpg)