Échappée belle dans l’univers de Max Liebermann et ses camarades, L’Impressionnisme en Allemagne rassemble plus de cent toiles allant de la décennie 1880 aux années 1920.

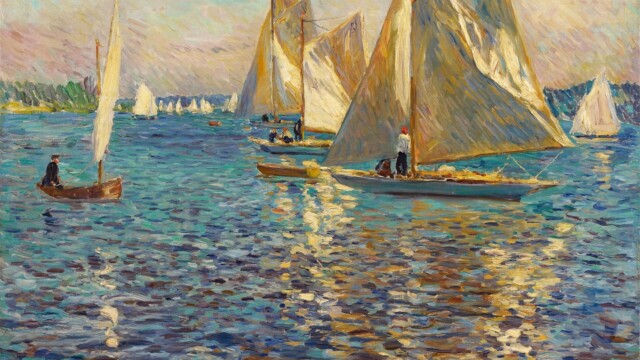

Si l’impressionnisme « se développe en Allemagne vingt ou trente ans après sa naissance en France, il ne faut pas oublier son aspect politique, puisque ses représentants constituent une avant-garde progressiste sur laquelle souffle l’esprit républicain, en opposition avec celui qui irrigue l’Empire. Cette exposition en dit ainsi beaucoup sur l’histoire du pays », résume son commissaire, Daniel Zamani. L’immense Marché de la vaisselle (1887) de Friedrich Kallmorgen illustre parfaitement l’assertion du directeur artistique du Museum Frieder Burda : dans cette composition complexe, une scène banale de la vie du peuple – le contraire de la représentation idéalisée de thèmes mythologiques ou historiques – est élevée au rang de sujet digne d’être peint. Dans une construction en huit sections thématiques, se découvrent également des femmes oubliées, comme Dora Hitz, dont le Portrait d’une petite fille (avant 1897) a des parentés avec Renoir, montrant la porosité entre France et Allemagne. Il est vrai que le Kunstsalon berlinois de Paul Cassirer présente régulièrement Degas, Monet et consorts, tandis que de nombreux artistes d’outre-Rhin font le voyage de Paris, comme Max Liebermann qui y vécut entre 1873 et 1878. Ses multiples vues de « Biergarten » peuvent être considérées comme des avatars germaniques des peintures de guinguettes des bords de Marne ou de Seine de ses collègues français.

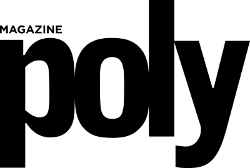

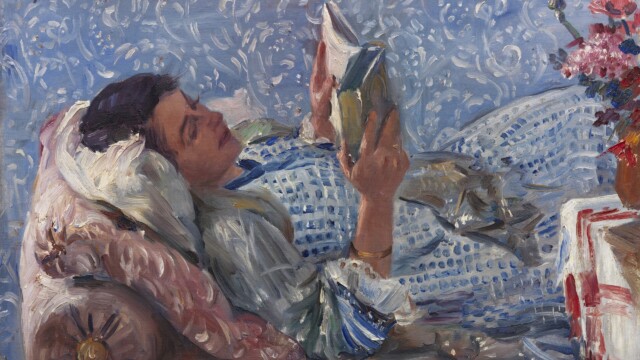

Au sein d’un large éventail où sont représentés les plus grands, comme Lovis Corinth ou Max Slevogt – son Unter den Linden (1913) convoque La Rue Mosnier aux drapeaux, orgie tricolore proposée par Manet en 1878 –, se découvre un ensemble d’huiles signées Lesser Ury, peintre d’un Berlin nocturne d’une époustouflante modernité. Allégories de la trépidation déshumanisée de la grande ville, de frêles silhouettes traversent des avenues sombres, percées par la lumière crue des phares des automobiles se reflétant sur l’asphalte détrempée. Ailleurs, un couple est saisi dans un entre-deux mêlant joie et mélancolie (Femme et homme dans un café, années 1920) qui évoque curieusement Edward Hopper. Passionnant de bout en bout, le parcours s’achève par quinze vues – il en réalisa quelque deux cents rappelant le travail de Monet à Giverny – du jardin que Max Liebermann aménagea autour de la villa acquise sur les bords du lac de Wannsee : les nuances de couleurs et la ductilité du pinceau montrent un éden terrestre… qui se transforma en refuge clos face à la montée de l’antisémitisme dans les années 1920, lorsque les idéaux défendus par les impressionnistes se desquament petit à petit… jusqu’à voler en éclats, en 1933.

Au Museum Frieder Burda (Baden-Baden) jusqu’au 8 février 2026

museum-frieder-burda.de