Place au graffiti à Nancy avec Aérosol

Du vandalisme à la reconnaissance institutionnelle, Aérosol remonte aux origines du graffiti, à Nancy.

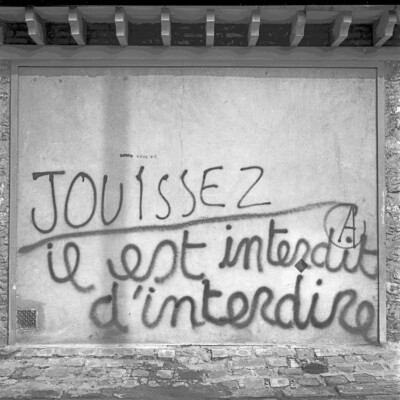

Égayer les murs… et changer l’Histoire de l’art. Entre 1960 et 1985, le graffiti réalise un tour de force. Né dans la rue, il s’affiche désormais dans les plus prestigieux musées, sans jamais renier son esprit underground. Cette exposition immersive jette la lumière sur le métissage ayant façonné un art iconoclaste. Tout part d’une bombe de peinture. Apparue sur le marché français dans les années 1950, sa maniabilité et sa précision séduisent les bricoleurs, mais pas que. Objets, oeuvres et témoignages d’artistes le confirment : la contestation est la pierre angulaire de cette nouvelle forme d’expression. Si ses premières représentations, observées dans l’espace public dans les sixties, prennent la forme de revendications anonymes, Mai 68 change la donne. Bien que n’ayant jamais figuré sur affiches ou banderoles, l’aphorisme « Il est interdit d’interdire », photographié par Pascal Perquis, s’impose comme un slogan phare. Inspirés par cet élan populaire, des plasticiens comme Ben Vautier et André Cadere prennent la bombe. Le travail de Zloty, disciple d’Yves Klein et pionnier du street art, fait à la fois figure d’ovni et de référence. Simples silhouettes humaines maculées de rouge, ses Éphémères rendant hommage aux victimes du nazisme lui valent deux procès pour dégradation volontaire de biens dans les années 1980. En 2024, elles inaugurent la collection d’art urbain du Centre Pompidou…

Perméable à l’air du temps, cette pratique séduit aussi le milieu musical. Sa veine protestataire se prête au nihilisme et à l’esprit DIY du punk, notamment grâce au pochoir facilitant l’essaimage de messages politiques et logos de groupes, des murs aux t-shirts en passant par les pochettes de vinyles. La symbiose atteint son apogée lorsque The Clash invite Futura 2000 à peindre une fresque en live en fond de scène, pour leur concert au Théâtre Mogador en 1981. Le natif de Brooklyn récidive un an plus tard à l’occasion du New York City Rap Tour, consacrant cette fois-ci le graff comme pilier du hip-hop en France. Le cercle est vertueux : influencés par le punk, Jef Aérosol, Blek le Rat et Miss.Tic s’imposent comme pochoiristes de renom. Le graffiti-writing, importé des États-Unis dans le sillage des cultures urbaines, amplifie le succès du tag. Réalisé à main levée, le picturo-graffiti règne sur Paris, habillant les artères (collectif 3Dvipa) et le métro (Claude Costa) de tableaux multicolores. Qu’elle puise dans l’histoire de l’art, la pub ou l’actu, avec humour ou gravité, cette peinture des rues montre une capacité hors du commun à refléter la société française. Si, par la multiplication d’expositions dédiées, la patrimonialisation de cet art éphémère semble contre-intuitive, elle s’impose face à une évidence : celle du don de raconter des histoires parallèles, insaisissables, mais toujours fondamentales.

Au Musée des Beaux-Arts (Nancy) jusqu’au 31 août

musee-des-beaux-arts.nancy.fr