À 56 ans, Ruedi Baur, star du design graphique, n’en finit plus de questionner le monde au travers de dizaines de projets internationaux avec ses Ateliers Intégral[1. www.irb-paris.eu – www.irb-zurich.eu – www.ruedi-baur.eu] de Paris et Zurich. Cet éclaireur de signes – auteur notamment de la signalétique intérieure et extérieure de la Médiathèque Malraux à Strasbourg – impose sa patte à des espaces urbains pensés dans leurs aspects sociaux, écolos et politiques. Entretien avec l’artisan de Civic City[2. Réseau européen basé à la Haute École d’Art et de Design de Genève – www.civic-city.org].

Comment vous définissez-vous aujourd’hui ? Graphiste, designer graphique ou urbain, typographe, scénographe ?

En prenant de l’âge, le cœur et le centre de gravité de ce que nous faisons se définit plus clairement qu’au départ, où l’on a envie de dépasser les domaines de tous côtés. Je me sens de plus en plus typographe. Ce moyen d’expression est devenu bien plus central que l’image dans mon travail. Cette question de l’écriture, je la pousse de plus en plus loin vers le développement de villes, de quartiers, de rapport avec des choses les plus diverses : architecture, espace, temps, mouvement… C’est une sorte de recentralisation pour aller plus loin.

Vous êtes un militant d’un graphisme que vous qualifiez « d’utilité publique ». En quoi l’est-il ?

Je crois fortement en l’être humain et sa capacité à se développer d’une manière communautaire dans ces espaces restreints que sont les villes. J’aime ces grandes agglomérations qui font que des personnes d’origines, d’intentions et de cultures différentes savent vivre et faire des choses ensemble. Ma question est de savoir comment le graphisme est capable de travailler à la qualification de cet élément civique ? L’expression “militant du design” est juste car j’essaie d’être critique. Je suis un militant insatisfait de cette discipline afin qu’elle acquiert de nouveau l’importance sociale qu’elle pouvait avoir, le rôle dans le devenir de nos sociétés qu’elle revendiquait à une certaine époque. Le design ne s’est pas affaibli. Au contraire, l’homme politique sait aujourd’hui la force qu’il peut avoir même s’il est souvent utilisé à tort et à travers : l’usager, l’utilisateur, l’habitant, le participant, cette personne qui devrait être absolument centrale ne l’est plus vraiment.

Les villes européennes sont saturées de signes et d’images, le citoyen noyé sous un flot continu de communication. L’évolution de votre métier consiste à changer de focale, à se recentrer sur le destinataire, sur l’humain ?

J’essaie car c’est pour moi le cœur du design. Je fais partie de ceux qui pensent que l’un des plus grands fléaux du capitalisme est le marketing : cette idéologie qui consiste à faire vendre. Je souffre qu’une grande partie du design se soit soumise à cette idéologie et participe de cette stratégie. Je vois dans le design des rôles plus nobles et des problématiques de société bien plus urgentes à résoudre : nous pouvons répondre à des questions de citoyenneté, participer au rétablissement de l’espace public et de la République à l’heure où l’extrême droite monte de manière inquiétante.

Votre intérêt pour l’espace public, que vous pensez comme un espace civique à construire, vous pousse à imaginer des « utopies urbaines de proximité », à dessiner l’avenir par ce prisme…

La question de l’utopie est importante car lorsqu’on travaille dans des quartiers périphériques où les situations semblent bloquées, on est dans une sorte de désillusion qui fait que personne n’ose réenclencher de processus positif. D’une certaine manière, arriver à croire que cela est possible et développer ce petit rêve, dans le sens où il est très proche de soi, permet d’imaginer des choses et de redonner envie de l’impossible, ou du presque impossible.

Cela me fait penser à Michel Foucault qui développait l’idée, dans Surveiller et punir, que contrôler les corps c’est contrôler la pensée. Votre volonté de réappropriation des signes et des espaces par les utilisateurs apparaît comme une lutte contre cette domination…

Il y a bien entendu de cela, même si nous le faisons en étroit lien avec les urbanistes. Cet espace de discussion et de contradiction a malheureusement aussi donné des lieux d’échec majeurs d’un point de vue urbanistique. Mais nous n’avons pas toujours les moyens financiers pour tout raser et recommencer à zéro, ce qui ne serait d’ailleurs pas une solution. Je m’inscris dans la réparation, la réhabilitation, la requalification. Sans me mettre à la place des urbanistes et des architectes, je crois qu’il existe une couche extrêmement plus proche de ces éléments là qui est souvent inactive, car les problèmes sont tellement grands que l’on commence par faire des grands gestes sur de grands axes. Finalement, ce qui touche vraiment le quotidien n’est pas abordé ou alors sous le prisme sécuritaire et de critères non qualitatifs.

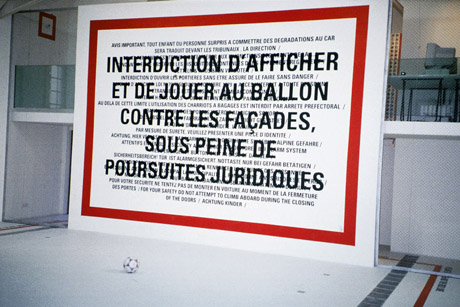

En écho au rôle politique du graphisme que vous revendiquez, vous dénoncez souvent une certaine « esthétique sécuritaire » des signalétiques urbaines. Quel est votre rôle, celui d’enrayer la machine ?

Je pense malheureusement que l’on peut créer un environnement de haine. Quand on traverse certains quartiers et situations urbaines, on a l’impression que l’être humain n’y est plus respecté. J’avais analysé la ville de Vitrolles après qu’elle soit tombée dans le giron du FN dans les années 1990 et l’on s’était aperçu que les Socialistes avaient quasiment préparé le terrain à l’extrême droite en mettant des caméras et en créant des espaces de peur et de sécurité. J’étais très choqué à l’époque. Depuis, je n’ai eu de cesse de montrer ces lieux agressifs où l’Homme n’obéit plus qu’à des commandements, entouré de grilles et d’expressions visuelles rappelant l’enfermement. Vous aviez raison de faire référence à Foucault, nous avons construit des villes remplies de ces espaces sécuritaires qu’il dénonçait. Cela crée de l’incivisme. Or au centre du civisme réside un contrat moral entre le citoyen et l’instance qui le représente. Si ce n’est pas respecté d’un côté, le pouvoir doit donner l’exemple et malheureusement l’incivisme des hommes politiques est criant depuis quelques années. Ce contrat m’intéresse dans une analyse micro comme dans une gouvernance mondiale qui a des lacunes toutes aussi importantes. Les questions de représentation et de démocratie de ces organisations mondiales sont très fortement critiquables.

Votre travail sur le Palais des Nations à Genève s’inscrivit dans cette envie d’agir à une échelle internationale ?

Cette expérience était passionnante mais extrêmement difficile car nous sommes dans ces lieux de négociation maximum, et de négociation par la négative. Il y a une addition de choses impossibles qui sont basées sur les contraintes imposées par chaque pays. Du coup, une sorte de consentement mutuel minimum rend difficile tout travail exceptionnel. Je suis tout de même fier d’y avoir réintroduit de l’humain. Tous les panneaux placés en ce lieu comporteront des photos d’hommes et de femmes pour bien rappeler à ceux qui travaillent dans ce palais qu’ils agissent pour les êtres humains du monde et que le reste est de seconde importance. Je ne sais si cela a des effets mais c’est la modeste contribution que l’on peut y apporter.

Le champ culturel est sensible à votre approche globale. Vous avez beaucoup travaillé pour des lieux d’art (Musée Rodin, Beaubourg, Villa Arson à Nice, etc.). Cela est dû à votre intérêt pour l’art ou à celui d’institutions qui ont considéré le design graphique à sa juste valeur ?

Un peu des deux ! Les deux modes d’expression qui me nourrissent le plus sont l’architecture et l’art. Il y avait donc une certaine évidence à se situer dans ces domaines. Il y a aussi une part de hasard : par exemple, un des premiers catalogues assez radical que j’ai fait en 1983 a été notifié par le Conseil municipal de Grenoble comme « un scandale ». Cette municipalité de droite m’a ainsi fait une publicité énorme, me permettant de travailler avec de nombreuses structures culturelles et artistiques. J’ai pu exercer mon métier de manière très libre.

Quel regard portez-vous sur l’évolution des techniques et des possibilités ?

On peut dire que j’ai commencé avant l’ordinateur. Nous travaillions en team avec des typographes, des photograveurs… Pour faire une affiche, le travail était divisé entre au moins quatre compétences. Aujourd’hui, le graphiste fait tout, sauf l’impression. Et encore, il peut fournir des données quasiment complètes à l’imprimeur qui n’a plus qu’à exécuter. On a développé le domaine du graphisme sans que l’économie ne suive. L’ordinateur a en même temps introduit une sorte d’appauvrissement visuel que j’ai essayé de théoriser par l’accès à la perfection. Auparavant nous essayions d’être le plus parfait possible. On découpait, collait des lignes, soignant les choses au maximum. Aujourd’hui, tout cela est géré mathématiquement, donc parfaitement. Une sorte de tension est tombée à cause de cette perfection. L’esthétique née dans les années 1980 et 1990 est consciemment ou inconsciemment faite de stratégies pour y pallier : le flou, la superposition, l’introduction de complexité, de perspectives… On a donc développé une toute autre esthétique que celle qui précédait à la machine. Elle comporte des points positifs et négatifs. Mais la perception est une donnée majeure de ce qui se fait avec l’ordinateur. Elle est sous théorisée et l’on voit bien quand on regarde l’être humain à quel point la perfection est particulière : que serait Marilyn Monroe sans son grain de beauté, Rudolph Valentino sans son regard asymétrique… Toutes les icones de la beauté n’ont rien à voir avec ce que recrée Photoshop. Les facilités nées des avancées techniques comportent aussi de grandes faiblesses.