Besançon explore danse et dessin dans Choré-graphies

Réunissant deux disciplines que tout semble opposer, Choré-graphies explore la relation inattendue entre danse et dessin, du XVIIe au XXIe siècle.

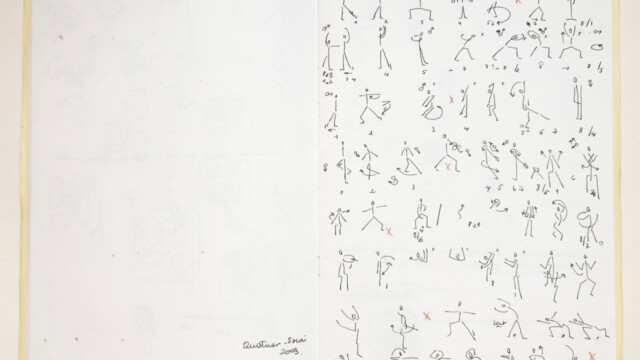

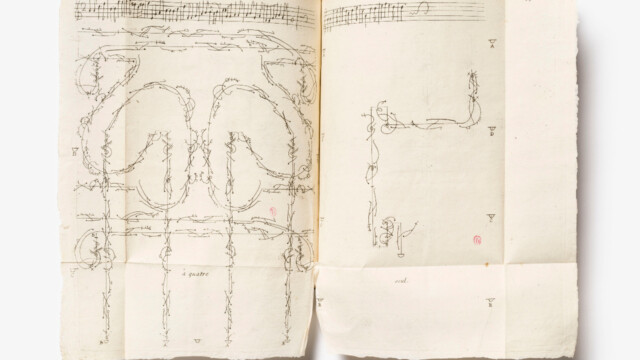

Avant de désigner l’art de composer les ballets, la chorégraphie était celui de retranscrire les pas. C’est à Raoul Auger Feuillet que l’on doit ce terme ayant ouvert la voie à la transcription de la danse. Au fil de 250 oeuvres et objets, le trait de crayon se révèle un allié historique du 6e art. Le parcours s’ouvre sur un panorama des systèmes de notation, en tension entre dessin et écriture. Si Jean-Étienne Despréaux se calque sur l’alphabet, la sténochorégraphie (1852) d’Arthur Saint-Léon conjugue sténographie, notation musicale et représentation du corps. Ardu, l’exercice gagne en clarté au XIXe siècle avec l’invention de la photographie. Inspiré par l’iconoclasme de la danse libre, Rudolf Laban traduit les mouvements en signes à partir de quatre données : temps, espace, poids et flux. Établie en 1920, sa cinétographie fait encore autorité aujourd’hui. La visite se poursuit par une dimension sociale : dans les salles de bal comme dans les parcs, les contredanses sont un puissant levier de rencontres hypergames au XIXe siècle, générant une forte demande d’apprentissage en autonomie. Les méthodes ad hoc se multiplient, comme la Théorie pratique du danseur en société (1839), signée Brunet. Démocratisant l’art, ces ouvrages contribuent en outre à normaliser les danses, imposant une interaction des corps conforme à la morale.

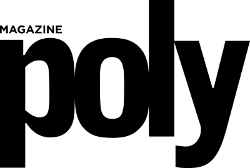

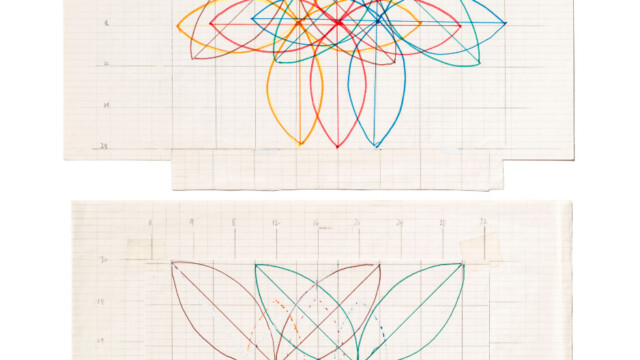

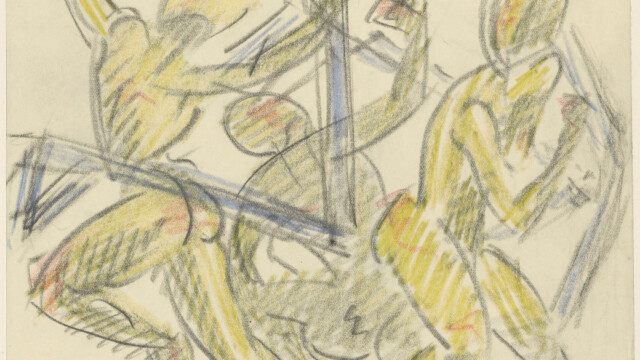

Le coeur de l’exposition se consacre à la création, le dessin accompagnant la mutation du ballet dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Dominant la peinture dans les années 1760 à 1820, le néoclassicisme s’impose jusque dans la danse, lui donnant un nouveau souffle. Les esquisses d’André-Jean-Jacques Deshayes, ainsi que celles attribuées à Charles-Louis Didelot, illustrent cette synergie. De nombreux carnets de chorégraphes contemporains témoignent également du souci, toujours actuel, de retranscrire les attitudes individuelles. Suzanne Perrottet et Carlotta Ikeda optent pour des « figures bâtons », tandis que Daniel Larrieu porte son attention sur les courbes et les bras. Aux confins de l’abstraction, Anne Teresa De Keersmaeker et Myriam Gourfink étonnent par leur approche mathématique, entre épure géométrique et informatisation du geste. En clôture, la restitution et la réinvention des danses apparaissent comme la clé de leur patrimonialisation. Comme un pied de nez à l’éphémère, La Machine, borne de jeu imaginée par la compagnie Labkine, présente des oeuvres imaginées aux XXe et XXIe siècles aux visiteurs, réactivant un trésor civilisationnel insaisissable.

Au Musée des Beaux-arts et d’archéologie (Besançon) jusqu’au 21 septembre

mbaa.besancon.fr