Kirchner × Kirchner im Kunstmuseum Bern

Er war Maler und Kurator einer Ausstellung, die ihm gewidmet war: Kirchner × Kirchner erkundet die zwei Gesichter eines Meisters des Expressionismus.

Von der expressionistischen Gruppe Die Brücke (gegründet 1905, mit Erich Heckel, Fritz Bleyl und Karl Schmidt-Rottluff), die die Konventionen zerschlagen wollte, bis zum Wiederaufleben in Davos ab 1917: Diese Präsentation von rund 65 Werken, die er zwischen 1908 und 1933 realisierte, umfasst die gesamte Laufbahn von Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938). Sie nimmt in Teilen jene wieder auf, die 1933 in der Kunsthalle Bern präsentiert wurde, die breiteste Retrospektive zu Lebzeiten des Künstlers, die er selbst – zu dieser Zeit eine Seltenheit – gemeinsam mit Max Huggler, dem Direktor der Institution kuratiert hatte. So entdeckt der Besucher das Bild, das sich Kirchner von sich selbst machte, indem er sich wirklich in Szene setzte anhand einer Hängung, die in eine räumliche und sinnliche Erfahrung verwandelt wurde: „Die Retrospektive von 1933 war mehr als eine Ausstellung, es war ein künstlerisches Manifest. Sie fasste Kirchners Kampf auf der Suche nach seiner eigenen visuellen Sprache zusammen“, erklärt Nadine Franci, die Kuratorin dieser thematisch organisierten Ausstellung. Das Ereignis der Veranstaltung ist die Wiedervereinigung, zweier monumentaler Zwillings-Gemälde von einem Meter siebzig auf vier Meter, nach 92 Jahren Trennung – Sonntag der Bergbauern (1923-24 / 1926) und Alpsonntag. Szene am Brunnen (1923-1924 / um 1929) –, das Hauptinteresse des Rundgangs liegt nichtsdestotrotz im Aufzeigen der Parallelen zwischen den „wilden“ Anfängen und dem Spätwerk, das von traumatischen Kriegserfahrung geprägt war.

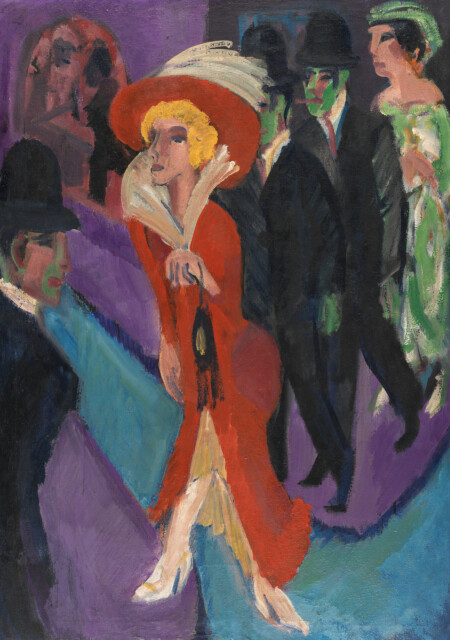

Man bleibt wie gebannt stehen vor Straße mit einer roten Kokotte (1914 / 25), das gleichzeitig den vergeblichen Lebenspuls Berlins und die Entmenschlichung der städtischen Existenz zeigt, was an die Schriften von Georg Stimmel erinnert: Der halb geöffnete rote Mantel der Halbweltdame zieht die Blicke der (lüsternen) Männer und einer (missbilligenden) Bürgerin auf magnetische Weise an, alle strahlen Einsamkeit aus. Später, in Davos, hat Kirchner das Werk neu bearbeitet, ihm seinen definitiven Aspekt verliehen: Indem er die ursprünglichen nervösen Pinselstriche überdeckt, versucht er die erotische Strahlkraft der Komposition zu reduzieren, wobei er gleichzeitig einige Züge seiner bildlichen Entwicklung zeigt. Während die Gemälde seiner Anfänge (Nackte Frau, die ihr Haar kämmt, 1913), die die Absicht illustrieren, die Wahrheit des Körpers in strahlenden Farben zu zeigen, sehr bekannt sind, sind die späteren Gemälde, die lange unterschätzt wurden, eine Neuentdeckung wert, wie das überraschende Wiesenblumen und Katze (1931 / 32). Dieses Still-Leben in kräftigen Farben, inspiriert von den orientalischen Teppichen, mit denen sich der Künstler gerne umgab, flirtet mit der Abstraktion, verführt und geht auf erstaunliche Weise – insbesondere in der Arbeit mit den Pigmenten – einen Dialog mit seinen symbolträchtigen expressionistischen Arbeiten ein.

Im Kunstmuseum Bern bis 11. Januar 2026

kunstmuseumbern.ch

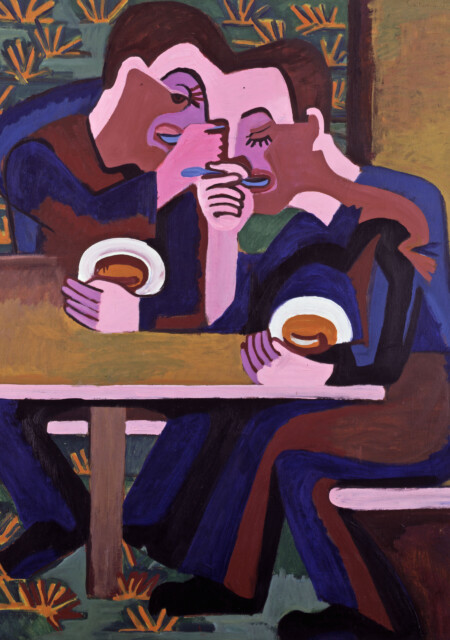

![Ernst Ludwig Kirchner

Farbentanz I [Entwurf für Essen], 1932, Museum Folkwang, Essen, erworben 1968

mit Unterstützung des Folkwang-

Museumsvereins und der Alfred und Cläre

Pott-Stiftung

© Museum Folkwang Essen / ARTOTHEK](https://www.poly.fr/wp-content/uploads/cache/2025/09/14-pressebild-kirchnerxkirchner-scaled/1169213512.jpg)