Fokus auf den Impressionismus in Deutschland im Museum Frieder Burda

Ausflug in das Universum von Max Liebermann und seinen Kameraden mit Impressionismus in Deutschland, das mehr als hundert Gemälde von den 1880er bis zu den 1920er Jahren versammelt.

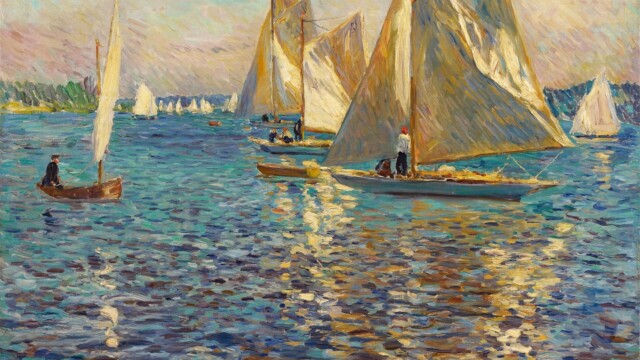

Obwohl der Impressionismus „sich in Deutschland zwanzig oder dreißig Jahre nach seiner Entstehung in Frankreich entwickelt, darf man seinen politischen Aspekt nicht vergessen, denn seine Repräsentanten bilden eine progressistische Avant-Garde, über welcher der republikanische Geist weht, im Gegensatz zu jenem, der das Deutsche Kaiserreich prägt. Diese Ausstellung erzählt somit vieles über die Geschichte des Landes“, fasst der Kurator Daniel Zamani zusammen. Das riesige Geschirrmarkt (1887) von Friedrich Kallmorgen illustriert auf perfekte Weise die Behauptung des künstlerischen Leiters des Museums Frieder Burda: In dieser komplexen Komposition, wird eine einfachen Szene aus dem Leben des Volkes – Gegensatz zur idealisierten Repräsentation mythologischer oder historischer Themen – zum malwürdigen Motiv erhoben. In einer Konstruktion mit acht thematischen Abschnitten entdeckt man auch vergessene Frauen, wie Dora Hitz, deren Bildnis eines kleinen Mädchens (vor 1897) an Renoir erinnert, was die Durchlässigkeit zwischen Frankreich und Deutschland zeigt. In der Tat präsentiert der Berliner Kunstsalon von Paul Cassirer regelmäßig Degas, Monet und Konsorten, während zahlreiche Künstler von der anderen Seite des Rheins nach Paris reisen, wie Max Liebermann, der dort zwischen 1873 und 1878 lebte. Seine zahlreichen Ansichten von Biergärten können als deutsche Entsprechungen der von seinen französischen Kollegen gemalten Guinguettes an den Ufern der Marne oder der Seine betrachtet werden.

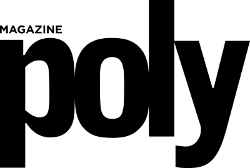

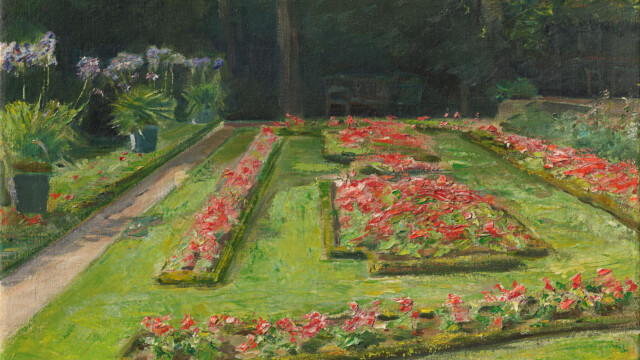

Inmitten einer breiten Auswahl, in der die Größten gezeigt werden, wie Lovis Corinth oder Max Slevogt – sein Unter den Linden (1913) zitiert Die Rue Mosnier mit Flaggen, eine blauweißrote Orgie von Manet aus dem Jahr 1878 –, entdeckt man ein Ensemble von Ölgemälden von Lesser Ury, Maler eines nächtlichen Berlins von atemberaubender Modernität. Als Allegorien der entmenschlichten Hektik der Großstadt, überqueren zierliche Gestalten düsteren Alleen, die vom grellen Licht der Scheinwerfer der Automobile durchbrochen werden, die sich auf dem nassen Asphalt spiegeln. Woanders wird ein Paar in einem Zwischenbereich festgehalten, der Freude und Melancholie mischt (Dame und Herr in einem Kaffeehaus, 1920er Jahre), das kurioserweise an Edward Hopper erinnert. Von Anfang bis Ende begeisternd, endet der Rundgang mit fünfzehn Ansichten – er realisierte rund zweihundert, was an die Arbeit von Monet in Giverny erinnert – des Gartens, den Max Liebermann rund um die am Ufer des Wannsees erworbene Villa anlegte: Die Farbnuancen und die Duktilität des Pinsels zeigen ein irdisches Paradies… das sich in eine abgeschlossene Stätte der Zuflucht verwandelt, angesichts des aufkommenden Antisemitismus der 1920er Jahre, als die Ideale, die von den Impressionisten verteidigt werden nach und nach zerbröckelten… bis sie 1933 endgültig zerbrachen.

Im Museum Frieder Burda (Baden-Baden) bis 8. Februar 2026

museum-frieder-burda.de