Die Paradis perdus von Christophe Blain in Basel

Indem sie das vielfältige Werk von Christoph Blain erkundet, erlaubt es die Ausstellung Paradis perdus einen Autor (wieder) zu entdecken, der zu einer Revolution des Comics beigetragen hat und von den sixties im Allgemeinen und Western im Besonderen besessen ist.

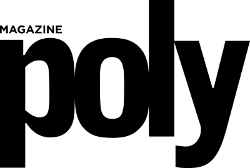

Die Verlorenen Paradiese, die der Ausstellung ihren Titel verleihen sind „Jahre, die ich nicht gekannt habe, das Jahrzehnt der 1960er und die frühen Siebziger. Für mich handelt es sich um eine zeitlose Periode, die idealisiert ist und die sich in meiner Vorstellungswelt situiert. Es ist der Beginn der Konsumgesellschaft und der Popkultur“, erklärt Christophe Blain (geboren 1970). Sehr jung wird unser Mann mit dem Comic groß, von Pilote – dem Titel, den sein Vater las, und von dem er alte Ausgaben übernimmt – bis zu Pif, den er verschlingt, „mit seinen unglaublich komischen und experimentellen Serien, die einfallsreich und lebendig waren, wie Joka contra Tröpfe von Cézard oder Rahan von Lécureux und Chéret. Ich beziehe mich immer wieder auf die „Söhne der Wilden Zeiten“ – bei Ausschnitten, bei Bildausschnitten – aber das sieht man nicht, das ist vollkommen verschlüsselt.“

Es war einmal im Westen

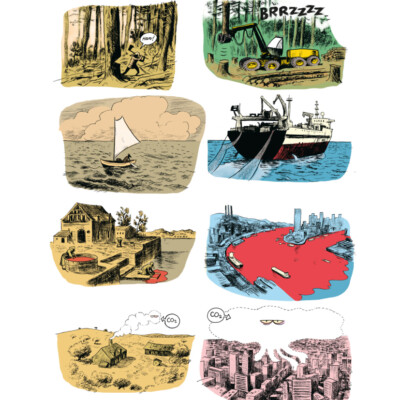

Und dann ist da der Western, mit dem er „eine neurotische Beziehung unterhält seit er klein ist, da wir im Fernsehen davon umgeben waren. Ich habe darin einen Raum der Phantasie und Freiheit gefunden und bin nie wieder herausgekommen, auch wenn es mir als Jugendlicher schwerfiel, dazu zu stehen“, erklärt er. Nach einem ersten Ausflug in die Gattung mit David B., der die Story schreibt – Der Hop-Frog-Aufstand –, ist es der Westen, der ihm das Material für Gus (drei Ausgaben in deutscher Übersetzung) liefert, „eine Figur, die Lucky Luke diametral entgegengesetzt ist, der meine ersten Emotionen als Leser ausgelöst hatte. Er ist seine düstere Seite. Gus ist super nervös, schlecht, egoistisch, brutal. Er rennt den Mädchen nach und überfällt Banken, wenn er nicht von depressiven Angstanfällen geplagt wird. Er könnte ein Bösewicht der Alben von Morris sein, wie Pat Poker oder Phil Defer“, fasst der Autor zusammen. Im ersten Ausstellungssaal entfalten sich wunderbare Original-Zeichnungen, die diesen Anti-Helden mit der langen Nase in Szene setzten – „der von Mister Snoid von Crumb inspiriert ist“ – und seine Komparsen, die an Filmfiguren von Woody Allen oder François Truffaut erinnern. Christophe Blain beschreibt in der Tat auf meisterhafte Weise die menschliche Psyche, mit ihren Exzessen und Schäbigkeiten. Man verliert sich in den Feldern mit intensiver Freude in einer wortwörtlichen Lektüre, wobei man weiß, dass andere Niveaus möglich sind, denn die offensichtlichen und (sehr sehr) versteckten Referenzen sind zahlreich: Eine Frau ist hier gekleidet wie Barbara Stanwyck in Vierzig Gewehre von Samuel Fuller (1957), während eine ganze Reihe von Nebendarstellern des „New Hollywood“ die Geschichten aufpeppen, von Roy Scheider über William Devane bis hin zu DeForest Kelley. Keiner erkennt sie? „Das ist unwichtig“, sagt der Autor lachend. Später ist er auch an Blueberry herangegangen mit Amertume Apache (zu einem Storyboard von Joann Sfar), wobei er die richtige Distanz gefunden hat zwischen einer Hommage an den „Mythos Giraud“ und persönlichen Noten: große Kunst! Seit langem angekündigt, wird der zweite Teil Les Hommes de Non-Justice, sehnlichst erwartet: „Es ist bald soweit“, verspricht Blain mit einem Lächeln.

Der phantastische Ritt

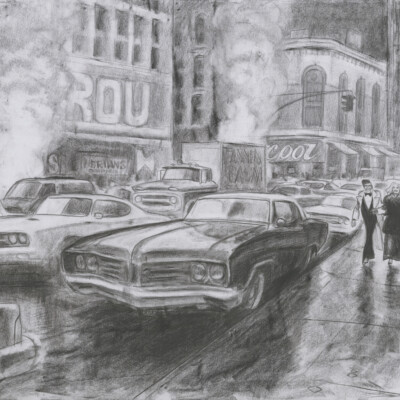

Der zweite Teil der Ausstellung besteht aus einem Eintauchen in das vielförmige Werk eines Hauptakteurs des „Neuen Comics“, der die 9. Kunst revolutioniert hat, an der Seite von Blutch, Sfar und Konsorten. Die graphische Brillanz von Christophe Blain entfaltet sich in wunderschönen Sketchen aus Isaak der Pirat oder La Fille, einem grafisch-musikalischen Roadmovie in Form einer Ode an eine starke Frau, gemeinsam realisiert mit Barbara Carlotti. Sie drückt sich auch anhand von Originalzeichnungen von Monde sans fin aus, einem dokumentarischen Comic in dem er die Herausforderungen in Bezug auf die Umwelt mit Jean-Marc Jancovici untersucht, einem Experten in Fragen der Energie und des Klimas (mehr als eine Million Exemplare verkauft). Man denke auch an die beiden Bände von Quai d’Orsay, in welchem er einer der ersten ist, der sich an die Ausübung der Macht in Form eines Graphikromans herantraut, indem er den umherwirbelnden Alexandre Taillard de Vorms in Szene setzt, der eindeutig von Dominique de Villepin inspiriert ist. Dank seines flüssigen Strichs – dessen Leichtigkeit, Energie und Geschmeidigkeit manchmal seltsamerweise an Franquin erinnern; immer die 1960er Jahre – und einer filmischen Aufteilung der Bilder hat sich Christophe Blain als einer der größten Geschichtenerzähler unserer Zeit etabliert.

Im Cartoonmuseum Basel – Zentrum für narrative Kunst (Basel) bis 15. März 2026

cartoonmuseum.ch