Besançon erkundet Tanz und Zeichnung in Choré-graphies

Indem sie zwei Disziplinen vereint, die im völligen Widerspruch zueinander zu stehen scheinen, erkundet Choré-graphies die unerwartete Beziehung zwischen Tanz und Zeichnung vom 17. bis zum 21. Jahrhundert.

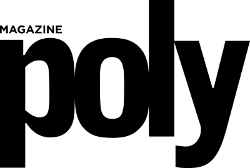

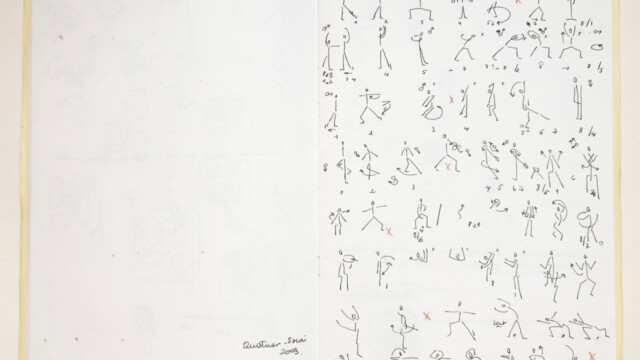

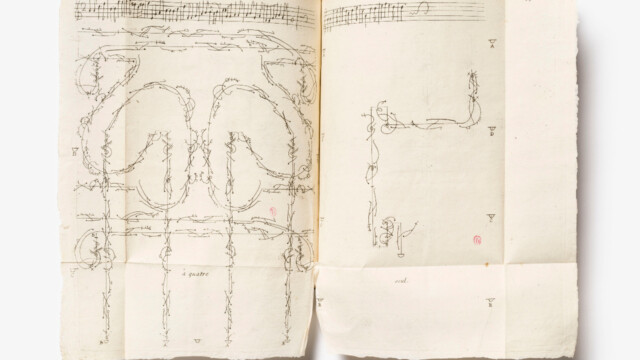

Bevor sie die Kunst bezeichnete Ballette zu komponieren, war die Choreographie jene die Schritte wiederzugeben. Man verdankt diesen Begriff Raoul Auger Feuillet, der den Weg für die Transkription des Tanzes öffnete. Im Laufe von 250 Werken und Objekten, erweist sich der Zeichenstrich als ein historischer Verbündeter der 6. Kunst. Der Rundgang öffnet mit einem Panorama des Notizsystems, einer Spannung zwischen Zeichnung und Schrift. Während Jean-Étienne Despréaux das Alphabet nachahmt, vereint die Stenochoreographie (1852) von Arthur Saint-Léon Stenographie, Notenschrift und Darstellung des Körpers. Diese schwere Übung gewinnt im 19. Jahrhundert, mit der Erfindung der Photographie an Klarheit. Vom Ikonoklasmus des freien Tanzes inspiriert, übersetzt Rudolf Laban die Bewegungen in Zeichen, ausgehend von vier Angaben: Zeit, Raum, Gewicht und Fluss. Im Jahr 1920 etabliert, gilt seine Labanotation noch heute als maßgebend. Der Besuch setzt sich mit einer sozialen Dimension fort: In den Ballsälen wie in den Parks sind die Kontertänze ein starker Antrieb für hypergame Begegnungen im 19. Jahrhundert, die eine starke Nachfrage für ein autonomes Lernen generieren. Die Ad Hoc-Methoden vervielfältigen sich, wie die Théorie pratique du danseur en société (1839), von Brunet. Indem sie den Tanz demokratisieren, tragen diese Werke außerdem dazu bei, die Tänze zu normalisieren, indem sie zu einer moralkonformen Interaktion der Körper zwingen.

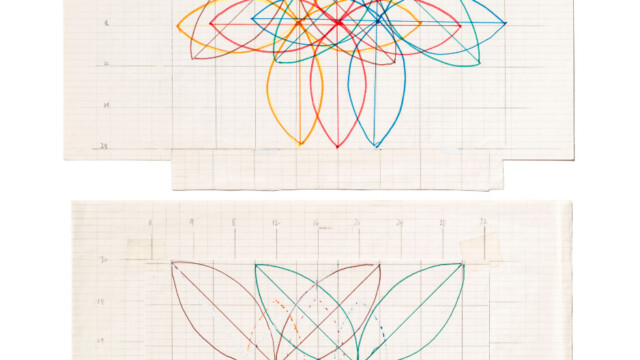

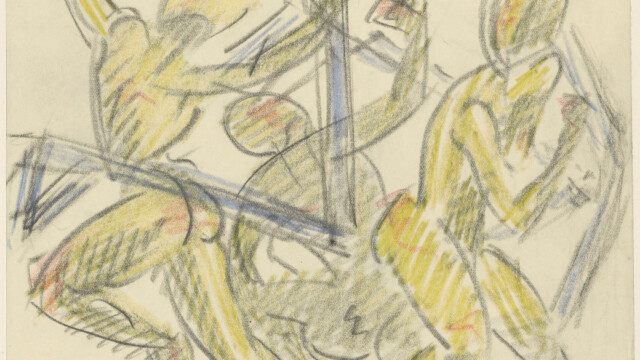

Das Zentrum der Ausstellung widmet sich der Kreation, der Zeichnung die die Entwicklung des Balletts in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts begleitet. Der Neoklassizismus, der die Malerei in den Jahren 1760 bis 1820 dominiert, setzt sich bis in den Tanz hinein durch, verleiht ihm einen neuen Atem. Die Skizzen von André-Jean-Jacques Deshayes, sowie jene von Charles-Louis Didelot, illustrieren diese Synergie. Zahlreiche Notizbücher von zeitgenössischen Choreographen zeugen ebenfalls von der immer noch aktuellen Bemühung um die Niederschrift der individuellen Haltungen. Suzanne Perrottet und Carlotta Ikeda setzen auf „Stab-Figuren“, während Daniel Larrieu seine Aufmerksamkeit auf die Rundungen und die Arme legt. An der Grenze zur Abstraktion erstaunen Anne Teresa De Keersmaeker und Myriam Gourfink mit ihrer mathematischen Herangehensweise, zwischen geometrischer Skizze und Informatisierung der Geste. Abschließend erscheinen die Wiedergabe und die Neuerfindung der Tänze als ein Schlüssel zu ihrer Konservierung als Kulturerbe. Wie eine lange Nase gegenüber der Vergänglichkeit präsentiert La Machine, ein Spielautomat, der von der Truppe Labkine erfunden wurde, Werke aus dem 20. und 21. Jahrhundert für die Besucher, was einen ungreifbaren Schatz der Zivilisation zu neuem Leben erweckt.

Im Musée des Beaux-arts et d’archéologie (Besançon) bis 21. September

mbaa.besancon.fr